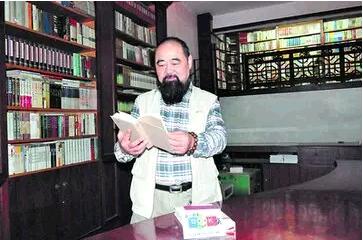

书虫彭国梁

吴昕孺 湖南名人网 12-11时下的读书人中,不知道彭国梁的可能不多吧。凡知道彭国梁的,必津津乐道于他那把胡子。所以,国梁的别称就叫“胡子”。天下长胡子的人夥矣,为何国梁能独享“胡子”的美称,一是因为他的胡子浓茂高华,可以与西洋的马克思媲美,二是国梁融诗、文、书、画各项技艺于一体,集诗人、藏书家、书画家、出版家等各种名头于一身,他的胡子应是当代中国最富诗情画意、最具艺术气质的一把啦。

国梁兄出生在长沙县一个叫江背的地方,那里离我的出生地不过四五十里地。我一九八五年考入湖南师范大学政治系,学长龚鹏飞跟我说,你要写诗,有一个老师,他在长沙县文化馆,我带你去。就这样,我在位居榔梨镇老街的县文化馆,见到了蓄着大胡子的彭国梁。当时,他的乡土诗写得如火如荼,一支诗笔在全国各地诗歌刊物上到处开花,却没想到他的乒乓球也打得很好,曾拿过长沙县的单打冠军。他房间的外面就是一张乒乓球台,号称“业余高手”的我与他交手,被打得落花流水。我在乒乓球桌上战胜国梁,要到十年之后,他因身体发胖、步伐移动缓慢,才让我的游击打法占得上风。

在国梁兄的引荐下,我结交了诗人江堤、陈惠芳、刘清华等。二十世纪八十年代是诗歌的黄金时代,每一天都像是抹上了诗歌奶油的美味蛋糕。春天,我们一起上岳麓山,把聂鲁达、埃利蒂斯、北岛、顾城喊得震天价响,引得山上的女大学生伸长雪白的脖子,像一群白天鹅望着几只癞蛤蟆。夏天,我们一起到湘江的沙洲上乘凉,每人一句联诗,然后随便找一个夜摊点疯狂地吃臭豆腐。我记得国梁兄有个晚上吃了六十片,第二天光荣地腹泻,一边拉肚子一边念着:“黑夜给了我黑色的眼睛……”秋天,我们一起沿着浏阳河往乡下走,在金黄的大地上铺展灵感,把白云一朵朵扯下来放进嘴里咀嚼。冬天,我们就一起挤在国梁或江堤那狭小的屋子里,围炉取暖,喝啤酒,讲笑话,用一杯又一杯热茶消化刚刚草成的新乡土诗歌。

不久,国梁兄和江堤、陈惠芳一道,创立“新乡土诗派”。他曾在《书虫日记》中透露,有一篇谈“中国百年新诗流派”的文章,将中国百年的新诗分成二十三个流派,“新乡土诗派”排在第二十位。因了国梁与江堤的抬爱和提携,我大学毕业后由校园诗人迅速转型成“新乡土诗派”的一员。

我比国梁兄小十岁,他一直把我当小弟看。他认识的编辑都介绍给我,他只要在某个刊物上发表了一次作品,就连忙接着把我的拙作也推荐去。我那时诗艺不高,很多作品寄出去被退回或者杳无音信,他总是加以鼓励。他数量众多的藏书几乎成了我的营养库,我的书架上还保存着不少他送给我的书。他在《创作》杂志当主编的时候,曾邀我担任该杂志的特约编辑,这本杂志扶持了湖南和国内不少年轻作者,至今有口皆碑。在长沙的文人圈子中,国梁的人缘绝对数一数二。文人之间喜欢飞短流长,熟悉国梁的人,却对他的人品毫无异议。国梁文才好,会编书,赚钱不少,但并不是一个可以跻身福布斯排行榜的富人,更何况,他把自己辛辛苦苦赚来的钱大多花了在藏书上,可只要文友聚会,在座的如果他最年长,他从不许别的小兄弟掏腰包。他传统得让大家受益匪浅,当然,绝非所有受益者都把国梁当作自己为人的榜样。这也是正常的,毕竟人各有志。

国梁兄吃过很多苦。一个在贫穷家庭长大的乡下孩子,那个年代的苦难他一样都没拉下。苦难留下了疤痕,但没留存阴影;积淀了疼痛,但没积累抱怨。对诗歌和书籍的热爱,让他从很早起就变得通透而坚忍。世间的种种滋味,更是把他的一支文笔和画笔熬炼得炉火纯青。

多年前,我读到国梁兄的第一本散文集《感激从前》。厚厚的一本书,就像厚道的国梁,不期然地来到你跟前,与你寒暄:

他在《追不如追不着》一文开篇说:“追求二字十分地科学。追,考验你身体的强度,求,考验你脸皮的厚度。”

在《红尘有爱》中,他对爱情的理解是:“没有爱情的房间,窗户总是关闭的,且窗帘上粘满了灰尘。”

还有,《清理名片》那个著名的结尾:“看来,这名片夹中还得塞进一张自己新印的名片,以便找不到自己时,也好打个电话问问,看自己到底在哪里。”

国梁感激他从前的生活,因为那些完全属于他个人的日子造就了他“这个人”——古道热肠,尽量去理解他人;与世无争,始终恪守自己的原则;不求闻达,默默而勤勉地做着喜欢的事情……这些珍贵品质,人得其一即能安身立命,闯荡江湖,国梁却兼而有之。可惜国梁虽然胡子很长,却不是豪侠,否则他就可以跃马盘弓、快意恩仇了;又可惜国梁虽然气度宽宏,却没有名爵,否则他门下应该是徒生云集、英才累累了。

国梁什么都不是,他只是一介布衣文人。一个靠自己才气维持生活却不愿意用它来获取功名的文人;一个有着坚强定力,又能在诗、书、画中任意穿越的文人;一个生怕伤害别人却一不小心受到伤害的文人;一个喜欢插科打诨、喜欢幽默玩笑,骨子里却孤独至极的文人;一个躲在某个角落里观察世相,毫不畏惧俗世飞来一棒的文人……

我一直敬佩国梁的是,他无论处于何种境地,总能安顿好自己。他不仅有十八般“文”艺,还有极为澄澈的心境。我有时想,国梁的胸怀像一汪浩瀚的海域,投下去一块巨石,也能波澜不惊。

上世纪九十年代末,国梁在长沙市北郊买地筑房,取名“近楼”。那时,我先因家庭危机,落落寡欢;后因主持《大学时代》杂志社,奔波劳碌,一来没有心思和时间,二来怕身上的俗尘污染了国梁书宅的清新之气,故一直未敢造访。直到二零一二年三月的一天晚上,国梁的公子一笑带着我和敏华,前往近楼。这时,近楼已是闻名中国读书界的一座私人藏书馆,其书香、茶香、墨香,让神州大地上的读书种子们神往不已。国梁的《书虫日记》系列也已出到第四集,成为爱书者阅读和收藏的宝物。

高达四层的近楼位于湘江、浏阳河、捞刀河三河交界处,因近水而名之。国梁兄不像一般读书人那样,建了房或买了房,把其中一间装饰一下,做个书房,我的“昕孺阁”就是此类通用书房。国梁则是将他的四层楼房全部修成书房,所以别人的是书房,他的应该叫书楼、书屋。

近楼外观颇不起眼,夹杂在其他居民楼中,看不出异禀。门一打开,国梁胡子后面高及屋顶的连排书柜真让人震撼。二楼、三楼、四楼,环堵皆书,兼之以各处悬挂的名人字画,无愧于现代都市里的桃源仙境。何谓坐拥书城,此刻一见,才知世上真有号令“千卷万码”的统帅,真有享受“千钟良粟”的书虫!

在三楼喝茶、聊天、赏画。国梁的钢笔画颇似波斯的细密画,精致谐趣,任意变形,充满着毕加索式的现代气息。树根可以是一个人头,砖头可以当作眼镜……画面灵动得近乎诡异,但诡异之中,无不透露出庄重的人间气息。我觉得,国梁画画,绝不是好玩,和写诗、作文一样,他的画里寄托遥深。

一笑拿出铁观音、龙井等,但总觉得茶香不如书香。茶烟袅袅之际,架上团结紧张的册页间,仿佛会有生动活泼的仙子飘然而下。数小时弹指一挥,我们谈兴正浓,时间的触角也悄然伸至夜色的最浓处……

在这样的情境中,我才能切身体会到国梁兄何以会置熙熙攘攘、五光十色的世界于不顾,躲进小楼成一统,安然做一个“书虫”啦。我的好朋友、山东藏书家阿滢曾写了一篇文章《彭国梁:乐此不疲的大书虫》,刊发在《诗选刊》二零一一年第六期,他在文中写道:

“淘书、读书、写作是彭国梁生活的全部内容,卖文所得,仍旧是淘书,周而复始。离开了书,他便不知道怎么打发日子。他曾说:‘有人说,在这个世界上,要是没有美国,难以想象。可对我而言,要是没有书,那才真是难以想象。’……如果几天不逛书店,他便心痒难忍,就有一种饥渴感。即使大雪纷飞的天气,本想在雪地走走,可走着走着又走进了书店。在老家给母亲过完生日,回到长沙,来不及回家就直接打的去书店淘书。‘好像只有到了书店,心才能静下来’。”

是啊,书虫生活才是国梁的理想状态。这样的日子,才是真正有文化、享清福、得大自在的日子。他隔三差五地逛特价书店,收藏各类杂志的创刊号,每年主编好几套丛书,自己还要著书立说。在一个书虫眼里,绿酒红灯如何比得上黄卷青灯的滋味,貌若天仙如何比得过书中神仙的魅力!

平日读文学史,读到魏晋和明清时诸多名士,辄艳羡不已。当代乃昭昭盛世,汲汲于名利者,挤满通天之道。甘于诗书的清俊之士有没有呢?寥若晨星。而国梁兄,是其中的楷模!

国梁那把胡子固然不可复制,可他的“书虫”风范,我是颇想效仿一下的,哪怕是东施效颦,也不管他啦!